Est-ce l’estocade portée à l’« exception tunisienne » ? Le chef de l’Etat tunisien, Béji Caïd Essebsi, a annoncé, lundi 24 septembre, sa « séparation » d’avec Ennahda, le parti issu de la matrice islamiste, avec lequel il avait scellé une alliance en 2015. L’événement est significatif. La coalition gouvernementale forgée entre Nidaa Tounès, le parti « moderniste » d’inspiration bourguibienne fondé par le chef de l’Etat, et Ennahda, engagé dans une révision pragmatique de sa relation à l’islam politique, avait stabilisé un paysage tunisien vacillant après la révolution de 2011.

Avec l’annonce du chef de l’Etat, dépité par sa relation de plus en plus crispée avec Rached Ghanouchi, le patron d’Ennahda, une ère se clôt. La Tunisie va cesser de vivre à l’ombre de la connivence personnelle entre les « deux cheikhs », comme les appellent les Tunisiens. Leur complicité avait entraîné dans son sillage une coopération fonctionnelle, sinon enthousiaste, entre leurs formations. Le tandem a vécu.

Pour autant, la Tunisie n’est pas propulsée au bord de l’abîme. Car la « séparation » annoncée par M. Essebsi relève d’un divorce personnel plus que d’une fracture politique. Elle ne prélude pas à la rupture de l’alliance entre les familles moderniste et islamo-conservatrice. Car le parti présidentiel Nidaa Tounès, plongé dans une crise interne, est en train d’imploser. Sur ses bases historiques émerge une force en plein essor, centrée autour de Youssef Chahed, le jeune chef de gouvernement (43 ans), lui-même issu de Nidaa Tounès. Tout indique que la relation de travail entre ce dernier et Ennahda, déjà bien établie au sein d’un gouvernement de coalition, se poursuivra. L’impact de l’annonce du chef de l’Etat sera donc limité.

En fait, la véritable bataille en cours est celle qui secoue les équilibres internes au camp du chef de l’Etat. Entre M. Essebsi et M. Chahed, rien ne va plus. Là est le vrai divorce. Le président tunisien n’a guère goûté la résistance que lui a opposée son ancien protégé, dont il avait parrainé la nomination il y a deux ans. Dans cette épreuve de force, M. Chahed peut d’ores et déjà compter sur une quarantaine de députés, soit une force équivalente à celle de ses rivaux de Nidaa Tounès. Elle comprend surtout des dissidents ayant quitté le parti après la conquête de sa direction, en 2016, par Hafedh Caïd Essebsi, le fils du chef de l’Etat. Au-delà de ses propres troupes, l’atout de M. Chahed, ce sont surtout les bonnes dispositions d’Ennahda à son égard, qui dispose du premier groupe parlementaire, avec 69 députés.

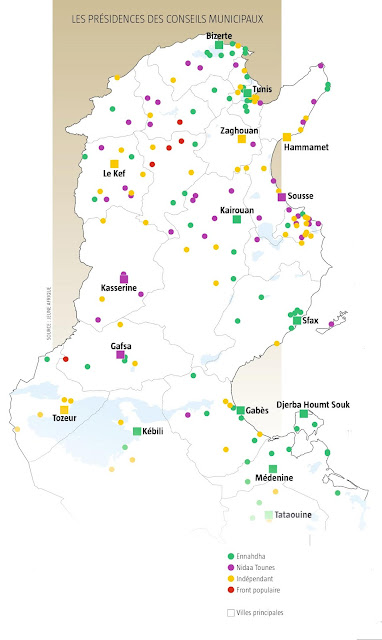

A son insu, le parti islamo-conservateur se trouve ainsi propulsé au rang paradoxal d’arbitre de la crise interne de Nidaa Tounès. Au nom de la « stabilité politique » de la Tunisie, le parti de M. Ghanouchi s’était jusqu’alors opposé au départ de M. Chahed que réclamait la direction de Nidaa Tounès avec l’aval discret du chef de l’Etat. Depuis sa victoire aux élections municipales du printemps, qui l’a consacré premier parti en Tunisie, Ennahda redonne de la voix. Il tient désormais ouvertement tête au président de la République, une résistance nouvelle qui contraste avec la loyauté, confinant parfois au suivisme, manifestée ces trois dernières années.

LA FRAGMENTATION DE NIDAA TOUNÈS

C’est que la fragmentation de Nidaa Tounès a mécaniquement conduit Ennahda à revoir sa relation avec M. Essebsi. Au sein du parti islamiste, qui se définit désormais comme « démocrate musulman », la tentation est vive de changer de pied et de sceller une alliance avec M. Chahed, alternative potentielle au clan Essebsi au sein de la même famille « moderniste ». Le scénario n’est pas encore clair. Mais Ennahda tient à l’évidence à continuer à coopérer avec une formation issue de la lignée « destourienne», ainsi que l’on nomme la filiation bourguibienne. Quel qu’en soit le porte-drapeau.

C’est pourquoi le fameux consensus tunisien n’est pas à ce stade menacé. Il est sans nul doute sous pression, principalement en raison de la guerre fratricide à Nidaa Tounès, où l’idéologie tient moins de place que le choc des ambitions personnelles. Le tournant a été la conquête, au début de 2016, de l’appareil de Nidaa Tounès par Hafedh Caïd Essebsi, qui a réveillé le syndrome d’une succession « dynastique » que la plupart des Tunisiens pensaient appartenir à un passé révolu.

Contrairement à son prédécesseur, Habib Essid (janvier 2015-août 2016), qui avait fini par jeter l’éponge, M. Chahed a résisté jusqu’ici aux tentatives d’immixion dans les affaires gouvernementales émanant de l’équipe de Hafedh Caïd Essebsi à la tête de Nidaa Tounès. Mieux, il a déclenché, au printemps 2017, une campagne anticorruption qui lui a valu une certaine popularité et a approfondi le schisme avec le fils du chef de l’Etat et, de proche en proche, avec le père lui-même, le mentor qui s’est senti trahi.

Au fil des mois, il est devenu évident aux yeux des observateurs que M. Chahed nourrissait désormais les plus hautes ambitions dans la perspective du double scrutin – législatif et présidentiel – de la fin 2019. Ses rivaux feront flèche de tout bois pour le contrer. C’est que M. Chahed n’est plus perçu comme le « chevalier blanc » autant qu’il a pu l’être au début de son offensive anti- corruption. Le doute commence à s’instiller sur l’instrumentalisation de cette dernière au service de ses ambitions personnelles. Les couteaux sont tirés au sein de la « famille moderniste ». La transition tunisienne en est secouée, pas forcément déstabilisée.

La Tunisie avait alors été célébrée à l’étranger comme un modèle de consensus, une vitrine emblématique de cette culture du dialogue qui a sauvé le pays des naufrages post-« printemps arabes ». Un prix Nobel de la paix l’avait même couronnée en 2015.

Avec l’annonce du chef de l’Etat, dépité par sa relation de plus en plus crispée avec Rached Ghanouchi, le patron d’Ennahda, une ère se clôt. La Tunisie va cesser de vivre à l’ombre de la connivence personnelle entre les « deux cheikhs », comme les appellent les Tunisiens. Leur complicité avait entraîné dans son sillage une coopération fonctionnelle, sinon enthousiaste, entre leurs formations. Le tandem a vécu.

Pour autant, la Tunisie n’est pas propulsée au bord de l’abîme. Car la « séparation » annoncée par M. Essebsi relève d’un divorce personnel plus que d’une fracture politique. Elle ne prélude pas à la rupture de l’alliance entre les familles moderniste et islamo-conservatrice. Car le parti présidentiel Nidaa Tounès, plongé dans une crise interne, est en train d’imploser. Sur ses bases historiques émerge une force en plein essor, centrée autour de Youssef Chahed, le jeune chef de gouvernement (43 ans), lui-même issu de Nidaa Tounès. Tout indique que la relation de travail entre ce dernier et Ennahda, déjà bien établie au sein d’un gouvernement de coalition, se poursuivra. L’impact de l’annonce du chef de l’Etat sera donc limité.

En fait, la véritable bataille en cours est celle qui secoue les équilibres internes au camp du chef de l’Etat. Entre M. Essebsi et M. Chahed, rien ne va plus. Là est le vrai divorce. Le président tunisien n’a guère goûté la résistance que lui a opposée son ancien protégé, dont il avait parrainé la nomination il y a deux ans. Dans cette épreuve de force, M. Chahed peut d’ores et déjà compter sur une quarantaine de députés, soit une force équivalente à celle de ses rivaux de Nidaa Tounès. Elle comprend surtout des dissidents ayant quitté le parti après la conquête de sa direction, en 2016, par Hafedh Caïd Essebsi, le fils du chef de l’Etat. Au-delà de ses propres troupes, l’atout de M. Chahed, ce sont surtout les bonnes dispositions d’Ennahda à son égard, qui dispose du premier groupe parlementaire, avec 69 députés.

A son insu, le parti islamo-conservateur se trouve ainsi propulsé au rang paradoxal d’arbitre de la crise interne de Nidaa Tounès. Au nom de la « stabilité politique » de la Tunisie, le parti de M. Ghanouchi s’était jusqu’alors opposé au départ de M. Chahed que réclamait la direction de Nidaa Tounès avec l’aval discret du chef de l’Etat. Depuis sa victoire aux élections municipales du printemps, qui l’a consacré premier parti en Tunisie, Ennahda redonne de la voix. Il tient désormais ouvertement tête au président de la République, une résistance nouvelle qui contraste avec la loyauté, confinant parfois au suivisme, manifestée ces trois dernières années.

LA FRAGMENTATION DE NIDAA TOUNÈS

C’est que la fragmentation de Nidaa Tounès a mécaniquement conduit Ennahda à revoir sa relation avec M. Essebsi. Au sein du parti islamiste, qui se définit désormais comme « démocrate musulman », la tentation est vive de changer de pied et de sceller une alliance avec M. Chahed, alternative potentielle au clan Essebsi au sein de la même famille « moderniste ». Le scénario n’est pas encore clair. Mais Ennahda tient à l’évidence à continuer à coopérer avec une formation issue de la lignée « destourienne», ainsi que l’on nomme la filiation bourguibienne. Quel qu’en soit le porte-drapeau.

C’est pourquoi le fameux consensus tunisien n’est pas à ce stade menacé. Il est sans nul doute sous pression, principalement en raison de la guerre fratricide à Nidaa Tounès, où l’idéologie tient moins de place que le choc des ambitions personnelles. Le tournant a été la conquête, au début de 2016, de l’appareil de Nidaa Tounès par Hafedh Caïd Essebsi, qui a réveillé le syndrome d’une succession « dynastique » que la plupart des Tunisiens pensaient appartenir à un passé révolu.

Contrairement à son prédécesseur, Habib Essid (janvier 2015-août 2016), qui avait fini par jeter l’éponge, M. Chahed a résisté jusqu’ici aux tentatives d’immixion dans les affaires gouvernementales émanant de l’équipe de Hafedh Caïd Essebsi à la tête de Nidaa Tounès. Mieux, il a déclenché, au printemps 2017, une campagne anticorruption qui lui a valu une certaine popularité et a approfondi le schisme avec le fils du chef de l’Etat et, de proche en proche, avec le père lui-même, le mentor qui s’est senti trahi.

Au fil des mois, il est devenu évident aux yeux des observateurs que M. Chahed nourrissait désormais les plus hautes ambitions dans la perspective du double scrutin – législatif et présidentiel – de la fin 2019. Ses rivaux feront flèche de tout bois pour le contrer. C’est que M. Chahed n’est plus perçu comme le « chevalier blanc » autant qu’il a pu l’être au début de son offensive anti- corruption. Le doute commence à s’instiller sur l’instrumentalisation de cette dernière au service de ses ambitions personnelles. Les couteaux sont tirés au sein de la « famille moderniste ». La transition tunisienne en est secouée, pas forcément déstabilisée.